■编者按

海洋,是山东发展的最大动能、最大优势和最大潜力所在。近年来,山东深入贯彻落实习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述和对山东工作的重要指示精神,把海洋作为高质量发展战略要地,坚持陆海统筹,深入实施海洋强省建设“十大行动”,推动海洋经济综合竞争力加快跃升。8月28日起,大众日报·大众新闻推出“走在前、挑大梁——海上新山东”专栏,派出记者深入产业园区、重点企业等采访,从海洋科技、海洋产业、海洋粮仓等多个维度,展现海洋强省建设优势突出、创新引领、走在前列的亮点成效。敬请关注。

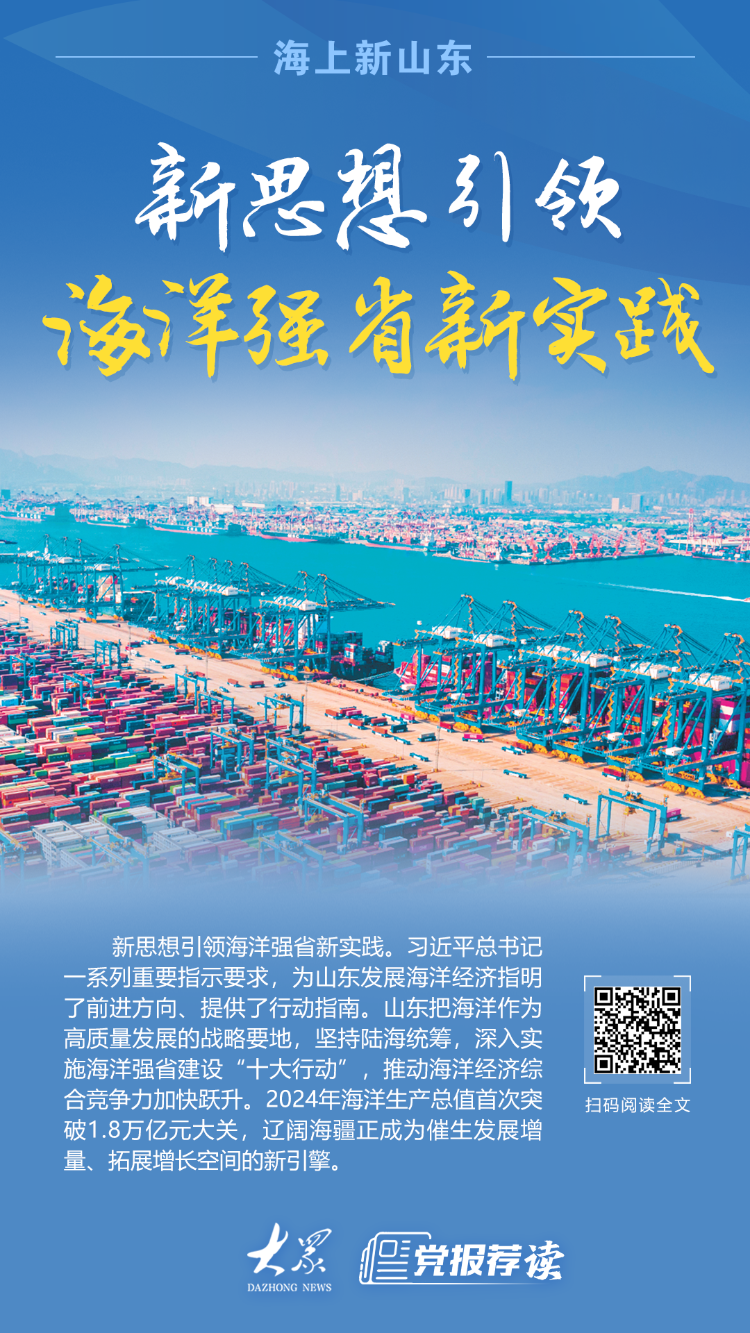

新思想引领海洋强省新实践

增强经略海洋行动自觉

山东之外,还有一个“新山东”?

没错,那就是“海上山东”。

山东陆域面积15.81万平方千米,毗邻海域面积约为15.86万平方千米。换句话说,还存在着一片跟陆地面积相当的“海上山东”。这里,绵延三千多公里的海岸线如同一条舒展的臂膀,连接起近16万平方公里的蓝色国土,孕育了山东的“深蓝梦”。

海洋,是山东发展的最大动能、最大优势和最大潜力所在。2018年3月,习近平总书记参加全国两会山东代表团审议时强调,要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境。2018年6月,总书记考察山东时提出,必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,加快海洋科技创新步伐。2024年5月,总书记考察山东时强调,要发挥海洋资源丰富的得天独厚优势,经略海洋、向海图强。

新思想引领海洋强省新实践。习近平总书记一系列重要指示要求,为山东发展海洋经济指明了前进方向、提供了行动指南。山东把海洋作为高质量发展的战略要地,坚持陆海统筹,深入实施海洋强省建设“十大行动”,推动海洋经济综合竞争力加快跃升。2024年海洋生产总值首次突破1.8万亿元大关,辽阔海疆正成为催生发展增量、拓展增长空间的新引擎。

纵观世界经济发展的历史,一个明显的轨迹,就是由内陆走向海洋,由海洋走向强盛。

21世纪是海洋的世纪。

看全球,海洋油气、港口航运、海洋渔业等海洋产业,已成各国财富增长的重要来源,全球围绕海洋的竞争博弈不断加剧。

看全国,以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息、文化等合作日益紧密,新一轮蓝色经济加速兴起。

看山东,作为人口大省的山东在资源领域面临不少“紧约束”:人均耕地面积较少,能源对外依存度高,水资源更是短缺。在这样的资源形势下,海洋的价值愈发凸显,经略海洋的诉求也愈发紧迫。

只有更好经略海洋,山东才能开辟发展新蓝海、赢得竞争新优势,为“走在前、挑大梁”提供坚实基础和有力支撑。

山东大力发展海洋经济,更是深度嵌入双循环新发展格局的战略选择。省宏观经济研究院区域经济所副研究员马方奎分析,山东拥有黄河流域唯一出海口的区位优势,依托沿海港口群等交通枢纽加强黄河流域与国内外联系,将促进区域要素流动和资源优化配置,辐射带动黄河流域整体发展,助力黄河重大国家战略落地。同时,山东作为北方地区经济发展的战略支点,向海洋要发展增量能够有效弥合南北经济发展差距,为区域协调发展战略注入动力。

面向深蓝要质效

打造现代海洋经济发展高地,既是习近平总书记的殷切期望,也是山东海洋强省建设的关键抓手。

看全球首艘15万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号2-1”,“船载舱养”大黄鱼、鲑鳟鱼等名优鱼种,年产高品质鱼类可达3600吨。传统海洋渔业正在山东实现深度转型与根基重塑。

看青岛炼化氢能“产研加”示范园内,全国首个工厂化海水直接制氢科研项目,所产氢气用于氢能车辆加注或掺入炼化生产过程。海洋经济叠加山东雄厚的产业基础、丰富的应用场景,潜力无限。

山东15个主要海洋产业中,传统产业占11个。传统并不代表“落后”,当传统产业与新技术、新装备深度结合,“耕海探洋”便有了更多新解法,引领产业向中高端跃升。与此同时,以海洋电力业、海洋工程装备制造业、海洋药物和生物制品业、海水淡化与综合利用业为代表的新兴产业加快成长,为山东海洋经济注入活力。

崂山实验室实现规范化运行,国家深海基因库、深海大数据中心和深海标本样品馆“深海三大国家平台”签署部省市共建协议,国家海洋综合试验场(威海)建设取得阶段性成效……国家级创新平台正成为“海上山东”吸引全球顶尖人才、赋能产业未来、产生原创性成果的核心策源地。

整合优化沿海港口资源,组建山东省港口集团,推动港口规划“一盘棋”、资源开发“一张图”、管理服务“一张网”,整体联动效应显现。2024年,山东沿海港口货物吞吐量突破20亿吨、连续3年居全国首位,集装箱海铁联运量420万标箱、连续10年居全国第一,不仅加速产业集聚、贸易往来和信息交汇,更成为山东接入全球经济大网络的开放枢纽和流量入口。

2024年,山东海洋经济突破1.8万亿元,居全国第二位,比上年增长6.1%,海洋经济对全省国民经济增长贡献率达23.9%。15个主要海洋产业实现增加值8068.6亿元,连续五年居全国首位。

向海图强谋更远

在威海南海新区海岸带,红如火焰的碱蓬与翠浪翻涌的柽柳交织,为盐碱荒滩注入生命力。这是威海市海洋生态经济研究院院长赵明波团队十余年“种海”的结果。

柽柳林滨海湿地、海草床和盐地碱蓬盐沼湿地都是天然的“蓝碳工厂”,能够捕获和储存大量的二氧化碳。山东有大面积的滨海盐沼湿地,选择耐盐碱、固碳作用强且具备经济价值的盐生作物种植,不仅能够恢复当地海洋生态系统,还能通过盐生植物衍生品开发和碳汇交易变现。

在威海大型商超货架上摆放的新鲜海蓬菜,既可以凉拌又可以用来包包子,正是来自团队用海水种植的盐地碱蓬。团队选育了碱蓬、柽柳等20多种耐盐碱高效固碳的中草药植物,完成全国首个藻类(海带)养殖蓝碳方法学的编撰工作,开发出柽柳运动盐汽水等一系列蓝碳衍生产品并推向市场……不仅山东其他沿海城市,浙江、河北等地也有了这个团队正在推进的项目,山东的蓝碳实践经验正在走向全国。

向海图强,不仅要关注“如何更快”,更要思考“如何更远”。

从“靠海吃海”迈向“养海护海”,山东严格落实全海域生态红线制度,创新陆海协同治理机制,走出一条生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路。全省动态完成2万余个入海排污口整治,40条国控河流入海断面总氮浓度均值同比明显改善。2024年,山东近岸海域水质优良比例达93.6%,连续两年居全国前列。

在山东,围绕海洋生态的探索在“上新”:日照海龙湾打造全国首个退港还城修复整治工程,昔日煤堆场变身海滨旅游新地标;首批海草床碳汇交易在威海落地,让好空气卖出好价钱;潍坊发展“柽柳+肉苁蓉”种植模式,形成盐碱地特色种植产业链条……碧海银滩不仅有“颜值”,更向着“金山银山”转变。

山东实施海洋主体功能区战略,落实全海域生态红线制度,创新陆海协同治理机制,走生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路。

东方航天港刚刚完成探空火箭“六连发”;中国-墨西哥直航新航线首班船“新防城”抵达山东港口青岛港,完成首航。金秋时分,海上山东,期待满怀。

海洋作为高质量发展的战略要地,在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要,在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出,在国家生态文明建设中的角色更加显著,在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位明显上升。面对新形势新任务新要求,山东在依海求新、向海图强、海陆联动上还有很大潜力。

着力创新体制机制,不断探索方法路径,加大海洋经济发展力度,加快推动由海洋大省向海洋强省的战略性转变,山东在向海图强的征程上奋力前行。

来源:大众新闻客户端

编辑:刘晓哲 李婕宁

一审:贾春毅

二审:孙瑞永

三审:管延会