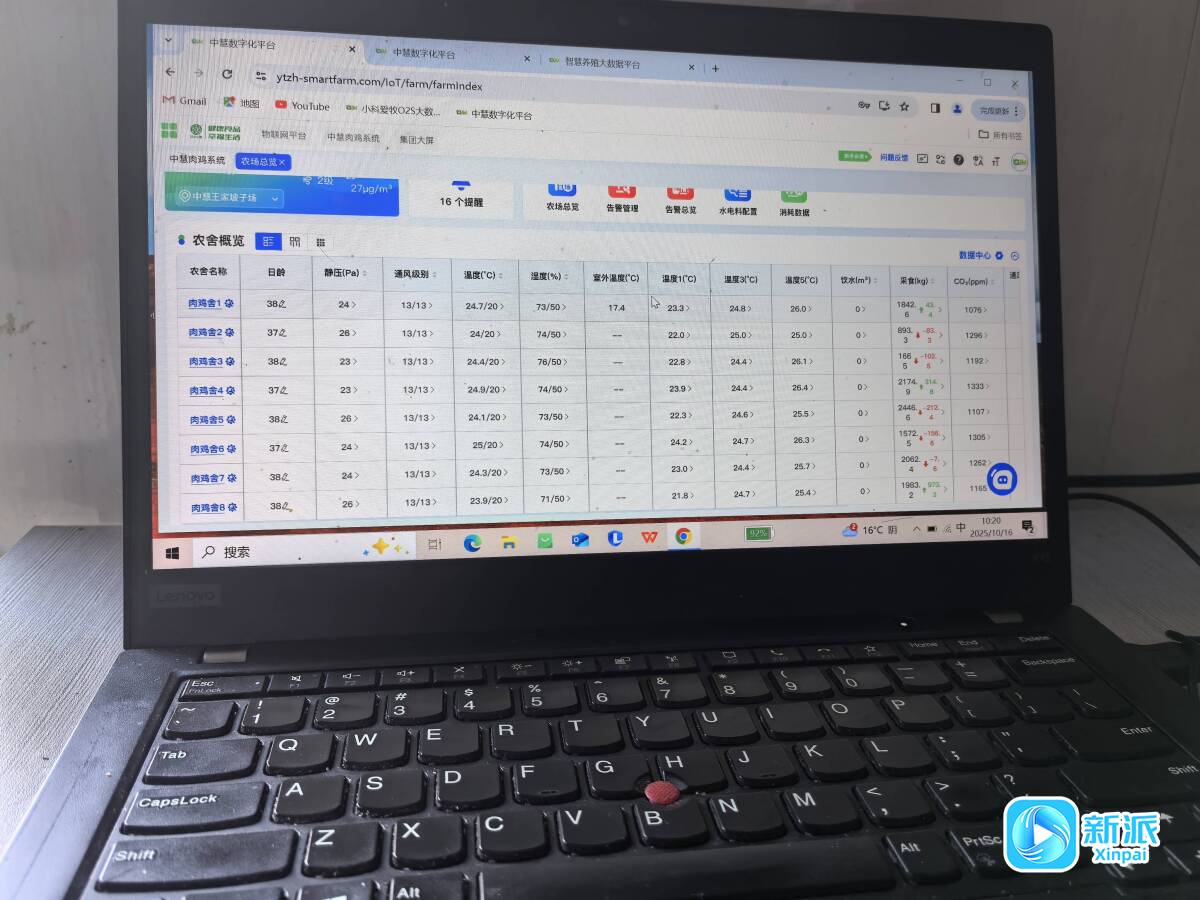

新派讯 日前,记者走进昌乐县中慧种养结合养殖场的肉鸡养殖区,标准化的笼养设备整齐排布,自动化喂料系统沿着轨道匀速输送饲料,手机端智慧养殖APP上温湿度、饮水量、采食量、通风量等数据一目了然。

中慧养殖的数字化平台,鸡舍内温度、湿度等数据一目了然。

养殖场负责人辛义升告诉记者,这里每一批出栏的肉鸡,都要经过“内部抽检+第三方认证”双重把关。养殖场2024年每吨肉鸡抗菌药使用量降至43.79克,较2023年的69.15克下降36.67%。今年8月,养殖场成功拿下“无抗生素养殖产品认证证书”。这样的无抗认证,在昌乐已不是个例。

这场发生在养殖端的“减抗革命”,正是昌乐县推动畜牧业绿色转型的生动缩影。作为传统畜牧业大县,昌乐年出栏肉鸡8820万只、肉鸭4595万只、生猪47万头,2024年实现牧业产值32.7亿元,占全县农林牧渔业总产值的三分之一。近年来,昌乐县全力推动养殖“减抗”行动走深走实,从统筹推进到科技替抗,从源头监管到示范引领,构建起全链条减抗体系,培育出“中慧无抗肉鸡”“乐港烤鸭”等绿色品牌,“昌乐肉鸭”“昌乐黑猪”入选“全国名特优新农产品”名录,让“减抗”成为畜牧业高质量发展的“金钥匙”。

抓统筹强责任,织密减抗“协同网”

“减抗不是一家企业的‘单打独斗’,而是整县推进的‘团体作战’。”昌乐县畜牧业发展中心主任李伟介绍,昌乐县先后出台《兽用抗菌药使用减量化行动实施方案(2021—2025年)》等文件,明确“分级分类、由易到难”推进原则,优先选择设施完善、技术过硬的养殖场先行先试。在政策引导下,山东亚太中慧集团、潍坊乐港(圣沣)食品等龙头企业率先发力,带动全县2200余家养殖户参与减抗,形成“产业链联动、大中小协同”的格局。

为确保标准统一,昌乐在全县推行“七统一”管理:评价标准、标识标牌、承诺内容、养殖档案、管理制度、宣传手册、监管公示全部统一规范。同时将减抗达标纳入标准化养殖示范场创建指标,对达标场给予项目申请、评先创优倾斜。截至目前,全县已创建省级减抗达标养殖场1家、市级23家、县级108家,据测算,达标场每生产1吨动物产品,兽用抗菌药使用量平均下降24.6%以上。

潍坊市树芽肉鸡养殖合伙企业的养殖舍。

抓科技强替代,破解减抗“技术关”

在潍坊市树芽肉鸡养殖合伙企业的养殖舍内,养殖技术人员正根据鸡群健康状况,调配含有银黄提取物、清解合剂的中兽药制剂——这是企业替代传统抗菌药的“秘密武器”。该养殖场2023年8月投产后,依托智能化环控设备和替抗技术,2024年每吨肉鸡产品抗菌药使用量降至33.30克,较上年下降23.2%。

技术突破的背后,是昌乐对替抗研发的持续投入。该县支持8家兽药生产企业与高校院所深度合作,山东广元药业建有省级院士工作站,已申报国家新中兽药5项、获批三类新兽药证书1项,在研新兽药10项;山东启宏生物科技成立“工程研究中心”,年均研发投入超200万元,获发明专利2项,生产中兽药产品19个。全县组建12支专家技术团队,开发替抗产品36个、制定替抗方案21个,2200余家养殖场全部推广使用中兽药,从源头减少抗菌药依赖。

抓监管强源头,守好安全“生命线”

“从兽药生产到畜禽出栏,每个环节都不能有漏洞。”昌乐县畜牧业发展中心工作人员介绍,昌乐县对养殖场实行“网格化”监管,压实主体责任,督促落实兽药使用记录、休药期等制度;通过“双随机、一公开”和部门联动,强化兽药生产、经营、使用全链条监管。

在检测环节,昌乐坚持“检打联动”,累计开展饲料抽检92批次、兽药抽检175批次、兽药残留抽检750批次,肉蛋奶等畜禽产品兽药残留监督抽检合格率稳定保持在99%以上。亚太中慧、乐港(圣沣)食品等企业还主动将采购的兽药送第三方机构检测,构建起“政府监管+企业自检”的双重保障体系。

减抗见实效,激活发展“新动能”

减抗行动的深入推进,让昌乐畜牧业实现“经济、社会、生态”三重效益提升。经济效益上,达标养殖场每只肉鸡药品成本平均降低0.26元,按年出栏8800万只计算,每年可节约费用2200余万元;昌乐宋林养殖场通过减抗技术,每只鸡效益提高1.1元,实现“减抗不减效”。

社会效益上,亚太中慧与胖东来、盒马鲜生合作,年产健康鸡肉13.6万吨,营收14亿元;乐港(圣沣)食品年加工肉鸭超2000万只,对欧出口占全国60%,烤鸭产销量全国第一,“昌乐产”畜禽产品赢得高端市场认可。生态效益上,抗菌药使用量减少后,其通过粪便、污水进入环境的风险大幅降低,为农牧循环可持续发展奠定基础。

如今的昌乐,正持续深化减抗行动,推动畜牧业从“数量型”向“质量型”转变。站在新的发展起点,昌乐将继续打造减抗工作标杆县域,让绿色成为畜牧业高质量发展的鲜明底色,为乡村振兴注入更强动力。

新派融媒体记者:刘元超/文图

通讯员:蒋洪卫

编辑:冯媛媛 祝超 韩镇

一审:慈兆庆 二审:刘鹏 三审:王志刚