编者按 我市前期评选出的”40年·40人“杰出人物,涵盖经济社会发展的各领域各行业,是潍坊人民团结奋斗、实干担当的杰出代表。在冲刺收官“十四五”、谋篇布局“十五五”的关键节点,为全力营造学先模、鼓干劲的浓厚社会氛围,汇聚“走在前、挑大梁”的磅礴力量,鼓舞全市上下坚持以新发展理念为引领,砥砺奋进、攻坚克难,为加快建设更好潍坊书写精彩答卷,开设“学习榜样 争做先锋 ‘40年·40人’风采”栏目。

新派讯 一锹一铲叩问文明沃土,一心一念溯源中华文明。1978年,吉林大学考古专业毕业的孙敬明,回到家乡潍坊,潜心先秦及地方文化探索研究,迈入文物考古和调查之路。47年来,他痴心甘做“考古匠”,守护文明根脉传薪火,把干事创业的精神播撒于山川田野间,以实际行动诠释择一事终一生的坚守。

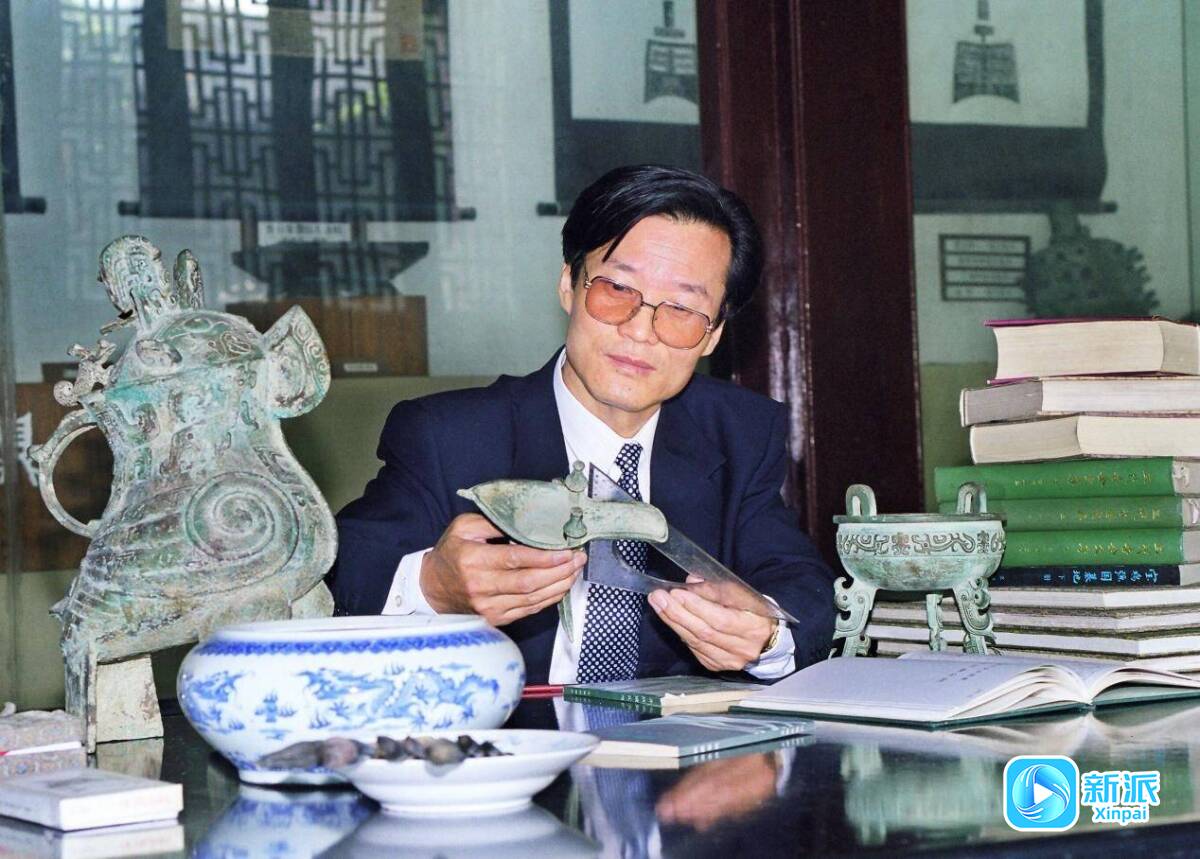

孙敬明近照

孙敬明出生于耕读之家,家中古籍多。受父祖、叔伯、堂兄影响,他从小爱读古籍,也喜欢考古电影,高中老师见他热爱考古,建议他日后选择考古专业,一颗考古的种子在他心中悄然生根发芽。

1978年,孙敬明大学毕业来到昌潍地区艺术馆文物组工作。1979年,潍县望留公社(今潍坊市潍城区望留街道)武家村大队挖出动物骨骼,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所委派专家金昌柱带领一名工作人员赶到潍坊,孙敬明与潍县文化馆文物干部杨传德参与清理挖掘工作。

孙敬明做的笔记

经过金昌柱考证,新种属以“潍坊象”命名,挖掘结束后,化石被运抵北京,进行科技检测与分析研究。为让“潍坊象”化石早日重回故土,孙敬明与杨传德四次进京,终使得“潍坊象”化石顺利回家。

孙敬明热爱考古,从事考古,矢志考古,认定考古为一项崇高的事业。心有热爱不惧山高,心有所信不畏路远。考古的日子,翻山越岭、栉风沐雨、风餐露宿是常态,但他乐此不疲。

1996年秋,发掘青州龙兴寺遗址(左上为孙敬明)。(资料图)

潍坊历史文化底蕴深厚,文物古迹众多,承载中华文明五千年历史记忆。孙敬明是潍坊乃至省内重要文物的发现者、揭秘者。1996年的一天,其在省里开会时接到通知,青州龙兴寺遗址发现佛教造像,需要他参与主持发掘工作。他顾不得回家,当天直奔考古现场。他与青州博物馆专家并肩作战、同吃同睡,仅用十余天打下这场“硬仗”。出土文物无论是时代、数量、个体与艺术水平,均改写东方佛教造像历史和东方艺术历史。这次出土发现入选了1996年“全国十大考古发现”、中国“百大考古发现”。

文物调查一般是春秋季进行,在庄稼未破土或收割完后,便于看清田野里的情况。有时为赶进度,冬夏季也需赶赴现场。年复一年,孙敬明骑着“大金鹿”自行车、穿着简易工作服,穿梭于潍坊大大小小的村子,他对潍坊每处文物古迹和相关村貌了如指掌。

1996年春,孙敬明在陈介祺故居纪念馆。

文物鉴定关乎历史真相,陈介祺鉴定文物的心得是“心细如发、目光如炬”,孙敬明深以为然。而在文物方面的建树,使他得以多次参与全国重大文物鉴定工作。1996年,在济南的一次涉案文物鉴定工作中,孙敬明鉴定出越王儿子的剑为新铸造;他曾作为鉴定专家之一,参与2017年滕州官桥大韩村春秋大墓被盗案鉴定工作。

孙敬明2013年退休后,潍坊市博物馆破例为他保留办公室,用于学术研究。怀揣着对文物的热爱和干事创业精神,他将学术研究立足潍坊,为地方文化和城市建设服务,更面向山东和全国。为培养更多青年才俊,2017年,山东省文博系统17名专业人员拜在孙敬明名门下,传出“海岱十七子”的佳话。

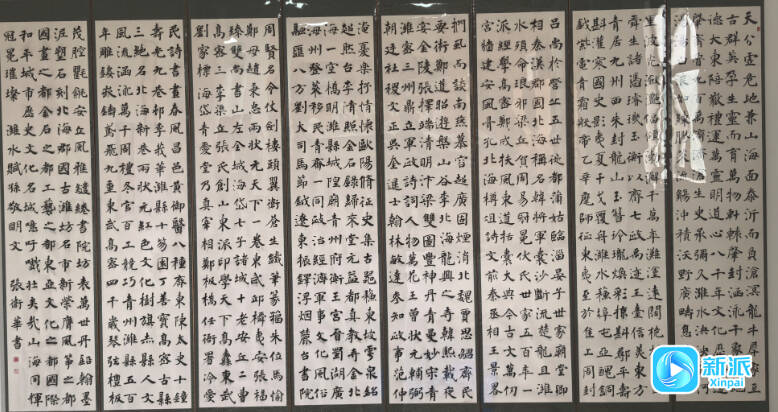

孙敬明创作的《潍水赋》

73岁的孙敬明在与时间赛跑、与历史对话,除了节假日坚守工作岗位外,他还积极参加国内外学术研讨、讲座、文物司法鉴定、公益鉴宝等,每日行程紧锣密鼓。

叩访远古,行走一生。孙敬明用“四个一”概括自己的一生,即“一生、一地、一心、一事”。简单地说,就是一辈子在一个单位,心无旁骛、一心一念干文物考古这一件事。

“文以载道,让世界听见潍坊好声音。”孙敬明是这么想的,也是这么做的。“人不应满足现状,要拼搏、要奋进、要向上。潍坊是立足之本,我们还要向全国、向世界看齐。”孙敬明说。

来源:新派客户端

编辑:刘德增 王誉林 李婕宁

一审:贾春毅

二审:孙瑞永

三审:管延会